「実店舗の売上は好調なのに、なぜかShopifyで開設したECサイトの売上が伸びない」

「ECと実店舗の連携がうまくいかず、顧客情報もバラバラで、効果的な施策が打てない」

「このまま運営を続けても、事業が伸びるイメージが湧かない。でも、どうすればいいか分からないし、伸ばせる人材も採用できていない…」

Shopifyを活用し、実店舗とECの両方を運営する経営者や事業責任者の方から、このような切実な悩みをよくお伺いします。

もし、その悩みを解決し、実店舗とECが互いに送客しあうことで売上全体を底上げし、顧客との関係を深めていく具体的な方法があるとしたら、知りたくはありませんか?

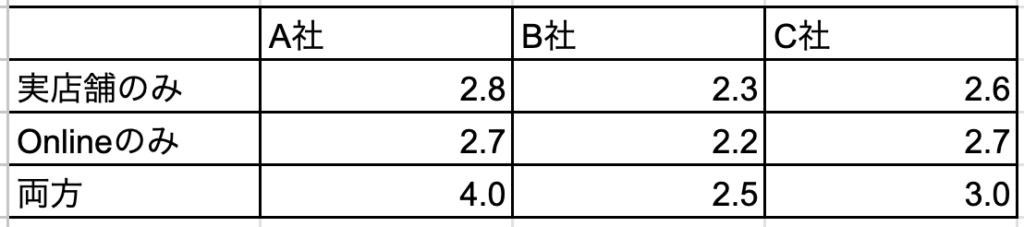

StoreHeroの支援先では、ECだけ、あるいは実店舗だけで購入するお客様よりも、ECと実店舗をまたいで利用してくださるお客様の方が、LTV(顧客生涯価値)が格段に高くなるというデータがよく見られます。

この記事では、Shopifyを活用して実店舗とECの強みを引き出し、LTVを最大化させるための具体的な3つのステップを、成功事例と共にご紹介します。

OMOモデルの解説資料もご用意していますので、ぜひご活用ください。=> Shopifyグロースモデル解説「OMOモデル」

自社はどんな売り方がマッチするかチェックする資料もご用意しています。どんな売り方が合っているか分からない方はご活用ください。=> Shopifyグロースモデル 診断チェックシート

Contents

なぜ、今あなたのストアは伸び悩んでいるのか?

「実店舗とEC、両方あれば売上も伸びるはず」そう考えていたのに、現実はうまくいかない。その最大の原因は、ECと実店舗を「別々の店」として分断してしまっていることにあります。

しかし、顧客はあなたの都合などお構いなしに、オンラインとオフラインを自由に行き来しています。

- Instagramで商品を見つけ、ECサイトで詳細をチェックし、週末に実店舗で試着して購入する。

- 実店舗で買ったお気に入りの商品の補充品を、ECサイトで手軽にリピート購入する。

- ECサイトで複数商品を比較検討して目星をつけ、スムーズに来店予約をして店舗で最終決定する。

このように、現代の顧客にとって、オンラインとオフラインの垣根はもはや存在しません。この記事を読めば、Shopifyを使った「実店舗とECの連携」という課題に対する明確なロードマップを手に入れ、売上の伸び悩みから解放され、持続的な成長軌道に乗せるための最初の一歩を踏み出せるはずです。

ECと実店舗の連携でLTVを最大化する3ステップモデル

それでは、ECと実店舗の連携を成功させるための「LTV最大化3ステップモデル」を紹介します。

StoreHeroのShopifyグロース運用サービスでも、この3つのステップを順番に実行し、チャネル間の分断を取り除き、顧客体験を向上させ、売上とLTVの改善につなげてきました。

ECと実店舗の連携によるLTV最大化3ステップモデル

- ステップ1:分析・方針決定

- 実店舗とECで売れる商品の違いを見極め、売り方の方針を決める。

- ステップ2:相互導線の実装

- 商品別の売り方の方針に合わせて販売方法(導線)を実装する。

- ステップ3:データ統合・CRM

- ECと実店舗で購入した顧客データを統合し、エンゲージメントとLTVを高めるために活用する。

一つずつ、具体的に解説していきましょう。

ステップ1:実店舗とECで売れる商品の違いを見極め、売り方の方針を決める

全ての戦略は、現状分析から始まります。多くの場合、実店舗で売れる商品とECで売れる商品は異なります。

なぜなら、顧客がそれぞれのチャネルに求めるもの(購買動機)が違うからです。

- 実店舗に求めるもの:

- 実物確認:質感、サイズ、色味などを五感で確かめたい。

- 体験価値:ブランドの世界観に浸りたい、偶然の発見を楽しみたい。

- 即時性:今すぐ欲しい、その場で手に入れたい。

- 専門家の助言:スタッフに相談しながら、自分に合ったものを選びたい。

- ECに求めるもの:

- 利便性:時間や場所を気にせず、手軽に買い物を済ませたい。

- 目的買い:欲しい商品が決まっており、検索して最短で購入したい。

- 比較検討:複数の商品をじっくり比較し、レビューを参考にしながら合理的に判断したい。

- 情報収集:ブランドの背景や商品の詳細なスペックを知りたい。

この購買動機の違いが、売れる商品の傾向の違いとなって現れます。以下に代表的なパターンを挙げます。

- 例1:本体は「実店舗」、消耗品・リフィルは「EC」

- 最初に購入する万年筆やフレグランスディフューザー本体は、実店舗でじっくり選ばれる傾向があります。しかし、その後のインクやレフィルオイルといった補充品は、型番さえわかっていればECで手軽に購入されます。

- 例2:定番商品は「実店舗」、新商品・ニッチ商品は「EC」

- ブランドの顔である定番商品は、実店舗の最も目立つ場所に置かれ、多くの顧客が手に取ります。一方、尖った特徴を持つ新商品や、特定層にしか響かないニッチな商品は、熱心なファンの比率が高いECサイトの方が見つけてもらいやすいです。

- 例3:高単価商品は「実店舗」、低単価商品は「EC」

- 数十万円の家具や宝飾品など、購入の失敗が許されない高単価商品は、実物を見て納得してから買いたいというニーズが強く働きます。逆にお試し価格のアクセサリーや雑貨は、ECでの衝動買い(ついで買い)の対象になりやすいです。

- 例4:試着・試用が必要な商品は「実店舗」、機能性で判断できる商品は「EC」

- アパレルや靴、化粧品など、自分の身体に合うかどうかが重要な商品は実店舗が有利です。一方で、スペックや機能が購入の決め手となるガジェットや家電製品は、ECの詳細な商品説明とレビューで十分に判断できます。

- 例5:初回購入は「実店舗」、リピート購入は「EC」

- ブランドとの最初の接点は、安心感のある実店舗で。一度ブランドのファンになれば、2回目以降は信頼しているので、利便性の高いECで購入する、という流れは非常に多く見られます。

まずはShopifyの分析機能を活用し、自社のデータを見てみましょう。商品ごとに、ECと実店舗(ShopifyPOSを利用している場合)のどちらで多く購入されているかを確認するだけで、多くの発見があるはずです。この「違い」の認識こそが、次のステップへの出発点となります。

ステップ2:商品別の売り方の方針に合わせて販売方法を実装する

ステップ1でチャネルごとの特性が明らかになったら、次はその方針を具体的な「売り方(導線設計)」に落とし込みます。重要なのは、無理にすべての商品をすべてのチャネルで同じように売ろうとしないことです。それぞれのチャネルの得意な役割を最大限に活かします。

ECサイト側で実装すべきこと

- 「ECで売る」と決めた商品の露出を最大化する

ECで売れやすいメンテナンス商品やニッチ商品が見つかったら、それらの商品がサイト訪問者の目に触れる機会を徹底的に増やします。- トップページへのバナー掲載

- 特集記事コンテンツの作成

- メールやLINEでの通知

- 関連性の高い商品のページに「合わせ買い」として表示

- 「実店舗で売る」と決めた商品をスムーズに店舗へ誘導する

高単価商品や試着が必要な商品など、実店舗での購入がメインとなる商品ページでは、「ECで今すぐ買う」ボタンを強調するのではなく、来店を促すための仕組みを充実させます。- EC利用客への店舗誘導:ECで購入した顧客に対し、「お近くに新店舗がオープンしました。初回ご来店で使える10%OFFクーポンです」などといったメール・LINEを送る。

- 店舗在庫の表示:「〇〇店在庫あり」と表示し、顧客の無駄足を防ぐ。

- 来店予約・取り置き機能:顧客が安心して来店できる仕組みを作る。

- スタッフ紹介:「この商品のことは〇〇店のスタッフ〇〇にお任せください」といったコンテンツで、相談へのハードルを下げる。

- 店舗への導線設置:商品ページからスムーズに最寄り店舗の地図や連絡先を確認できるようにする。

- Googleビジネスプロフィール:Shopifyの店舗在庫データとGoogleビジネスプロフィールを連携してGoogle検索経由の店舗流入が増えるようにする。

実店舗側で実装すべきこと

- ECサイトの存在を積極的にアピールする

- 店舗利用客へのEC誘導:店舗で購入してくれた顧客に対し、「オンラインストア限定の新作が入荷しました。送料無料でお届けします」などといったアプローチを行う。

- 口頭での案内:接客時に「補充品はECサイトでも購入できます」「オンライン限定のデザインもございます」といった案内。

- POPやカードの活用:ECサイトのQRコードを記載したショップカードを渡す。

- EC顧客を迎え入れる体制を作る

- BOPIS(店舗受け取り):Buy online, pickup in storeの略でECで購入した商品を店舗で受け取るサービスを導入する。Shopifyでは、ECの注文情報と店舗の在庫情報が連携し、BOPISの導入が可能です(ShopifyのBOPIS機能)。

- 返品・交換対応:ECで購入した商品の返品や交換を店舗で受け付けることで、顧客の購入に対する不安を軽減できます。

ステップ3:顧客データを統合し、エンゲージメントとLTVを高めるために活用する

最後のステップは、これまでの施策の効果を最大化するための土台作り、顧客データの統合です。

顧客がECと実店舗を自由に行き来しているのに、企業側のデータが「ECの顧客リスト」と「実店舗の顧客リスト」に分断されていては、顧客一人ひとりの全体像を捉えることができません。

「Aさんは、3ヶ月前に店舗でジャケットを買い、1ヶ月前にECでそのジャケットに合うシャツを買い、今週また店舗を訪れてくれた」

この一連の購買行動を把握できて初めて、最適なコミュニケーションが可能になります。これを実現する強力なツールがShopifyPOSです。

ShopifyPOSを導入すると、実店舗での販売情報(誰が、いつ、何を買ったか)が、ECのデータと同じShopifyの管理画面に自動で集約されます。これにより、顧客を「ブランドの顧客」として一元的に捉えることができるようになります。

この統合されたデータがあれば、以下のようなオンライン・オフラインをまたいだCRM施策を展開し、顧客エンゲージメント、ひいてはLTVを高めることができます。

- パーソナライズされた顧客体験の提供

- 購買履歴に基づいたレコメンド:実店舗でAという商品を購入した顧客に対し、後日ECサイトからその関連商品Bをメールで提案する。

- 共通の会員プログラム:ECと実店舗、どちらで購入してもポイントが貯まり、同じ会員ランクが適用される仕組みを構築する。これにより、顧客はチャネルを意識することなく、ブランド全体との繋がりを感じることができます。

- コミュニティ形成とファン化の促進

- 購入チャネルに関わらず、優良顧客を実店舗での限定イベントやワークショップに招待する。

- オンライン限定の特別なコンテンツ(開発秘話や専門家インタビューなど)へのアクセス権を付与する。

これらの施策は、顧客に「自分は大切にされている」と感じさせ、単なる売買の関係を超えた強いエンゲージメントを育みます。そして、ECと実店舗をまたいで買い物をしてくれるファン顧客こそが、LTVの高い、重要な存在となります。

事例に学ぶ「土屋鞄製造所」のOMO(オンラインと実店舗の融合)

高品質な革製品で知られる土屋鞄製造所様はOMOをうまく取り入れています。以前行ったインタビュー記事からは、今回の記事で解説した理論を裏付ける2つの重要な要素があることが分かります。

第一に、真のOMOは「顧客目線」と「ハイブリッドな人材」から生まれるという点です。土屋鞄は、「ECの売上をどう上げるか」という企業側の都合ではなく、「顧客にとって最高の体験は何か」という問いから始まっています。これを実現できたのは、実店舗とECの両方に深い知見と現場感を持つ「ハイブリッドな人材」が、チャネルを横断した顧客体験を設計・運営しているからに他なりません。その結果、実店舗では五感で感じる「体験価値」を、ECサイトではブランドの物語を伝える「深い情報価値」を提供するという、見事な役割分担が生まれているように思われます。

第二に、その体験を技術的に支えるShopify POSの活用です。土屋鞄様の環境では、オンラインとオフラインのデータは単に「連携」されているのではありません。それは「シームレスな一つのデータ」として存在します。この統合された基盤があるからこそ、ECサイトでのリアルタイムな店舗在庫確認などといった、顧客にとってストレスのないチャネル横断体験が可能になるのです。

この「顧客目線での体験設計」と「シームレスなデータ基盤」の組み合わせが、オンラインとオフラインを顧客が自由に行き来できるようになり、エンゲージメントとLTVの向上を生み出します。

まとめ

本記事では、Shopifyを活用して実店舗とECの売上を最大化するための、具体的な3つのステップを解説しました。

- ステップ1:分析・方針決定

ECと実店舗では売れる商品が違うという事実を直視し、データに基づいてチャネルごとの「売り方」の方針を明確にすること。 - ステップ2:施策実装

その方針に基づき、ECと店舗がお互いの強みを活かし、スムーズに顧客を送り合う「導線」を設計・実装すること。 - ステップ3:データ統合・CRM

ShopifyPOSなどを活用して分断されていた顧客データを一つにまとめ、顧客一人ひとりに合わせたアプローチでエンゲージメントとLTVを高めていくこと。

この3ステップを実践することで、実店舗とECが単なる販売チャネルから、顧客と長期的な関係を築くプラットフォームへと進化します。

次の具体的な一歩を踏み出すために

「理論はわかったが、自社の場合はどこから手をつければ良いかわからない」

「このモデルを実践するためのリソースが足りない」

もしそう感じられたなら、ぜひ一度、私たちStoreHeroにご相談ください。StoreHeroの「Shopify無料ストア診断」では、Shopify運営のエキスパートが、あなたのストアの現状をヒアリングとデータに基づいて丁寧に分析。今取り組むべき最も優先度の高い課題と具体的な施策をご提案します。

この診断を受けることで、ストアの現状の課題と、未来に向けた確かな成長の道筋が明確になります。漠然とした不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すために、まずはお気軽にお申し込みください。

Shopify×グロース支援のお問い合わせ

StoreHeroでは、Shopify×グロースの専門チームが打ち手を爆増し売上を伸ばすShopify×グロース支援サービスを提供しています。

StoreHeroとShopify×グロースに取り組むことにご興味のある方はお問い合わせください。