「熱心なファンはたくさんいるはずなのに、ECの売上が思うように伸びない…」

「最初は好調だったが、最近は売上が頭打ちになっている…」

インフルエンサーやキャラクター、独自のブランドコンセプトで熱心なファンを抱える事業者様から、このようなご相談をいただくケースが増えています。ファンとの強い繋がりという大きな資産を持ちながら、なぜECの売上は伸び悩んでしまうのでしょうか。

その原因の多くは、ファンとの「エンゲージメント(関係構築)」と、商品を届ける「販売」が分断されてしまっていることにあります。

この記事では、ファンビジネスを展開するEC事業者が陥りがちな課題を乗り越え、継続的な成長を実現するための「グロースモデル」を、具体的なステップと成功事例を交えて徹底解説します。ファンとの熱狂を、一過性の盛り上がりで終わらせず、事業をスケールさせる確かな売上に変えていくためのヒントがここにあります。

自社はどんな売り方がマッチするかチェックする資料もご用意しています。どんな売り方が合っているか分からない方はご活用ください。=> Shopifyグロースモデル 診断チェックシート

なぜ「ファンがいるのに売れない」のか?

ファンを抱えるEC事業の多くは、SNSでの発信やライブ配信、イベントなどを通じて、ファンとのエンゲージゲージメントを高める活動に力を入れています。しかし、その熱量をECサイトでの「購入」というアクションに繋げるまでの導線が設計されていないことが多いです。

熱心なファンは、ただ商品が欲しいだけではありません。ブランドを応援するプロセスそのものや、他のファンとの一体感、限定的な体験に価値を感じています。その期待に応えられず、「エンゲージメント」と「販売」が切り離されてしまうと、ファンの熱量は徐々に冷め、売上は伸び悩んでしまうのです。

逆に言えば、「エンゲージメント」と「販売」をうまく両立させることができれば、ファンを抱えるEC事業は継続的に成長していきます。

- UGCによる新規顧客獲得: ファンが購入体験をSNSでシェア(UGC創出)することで、新たなファン候補への強力なアピールとなり、集客効率を高めます。

- リピート率の向上: 購入体験そのものがファンにとっての「楽しいイベント」になることで、ブランドへの愛着が深まり、リピート購入へと繋がります。

この記事を最後まで読めば、Shopifyを活用して「エンゲージメント」と「販売」を両立させ、事業を継続的に成長させるための具体的な方法論と、明日から実践できるアクションプランを理解することができます。

ファンビジネスECをスケールさせる「グロースモデル」の全体像

私たちが提唱するのは、「ワクワクする売り方の設計」と、その体験価値を最大化する「CRM施策」を両輪で回していくグロースモデルです。

このモデルは、以下の4つのステップで構成され、StoreHeroのShopifyグロース運用サービス内でも活用しています。

- 顧客セグメント分析: 誰がファンなのかをデータで定義し、顧客をグループ分けする。

- セグメント別の販売方法: ファンの熱量に合わせた「ワクワクする売り方」を設計する。

- CRM: 販売体験の前後を含めて、ファンとのエンゲージメントを最大化する。

- 広告: 新たなファン候補に効率的にアプローチし、コミュニティを拡大する。

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:顧客セグメント分析 〜「ファン」をデータで定義する〜

まず最初に行うべきは、顧客データの分析です。「熱心なファン」や「最近ファンになった人」といった顧客像を、感覚ではなく、具体的なデータに基づいて定義し、セグメント分けします。

分析の軸となるのは、以下のような指標です。

- 購入回数、購入金額

- イベントの参加回数

- 会員ランク

- 特定の商品ラインの購入履歴

例えば、「購入回数5回以上、かつイベント参加経験あり」の顧客を「ロイヤルファン」、「購入1回のみ」の顧客を「ビギナーファン」のように定義します。これにより、各セグメントの規模や特徴が可視化され、具体的な施策立案に繋がります。

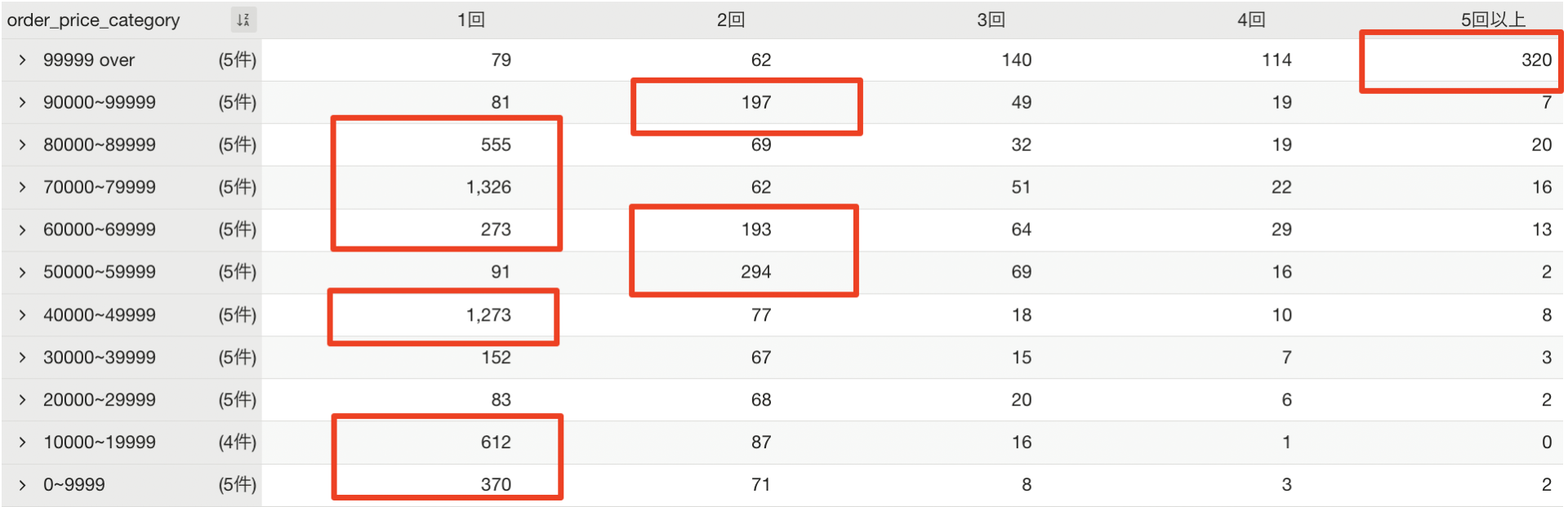

例えば、以下は、架空のデータになりますが、1年間の購入金額と購入回数で、顧客を分類した集計結果です。赤枠は比較的人数の多いセグメントです。

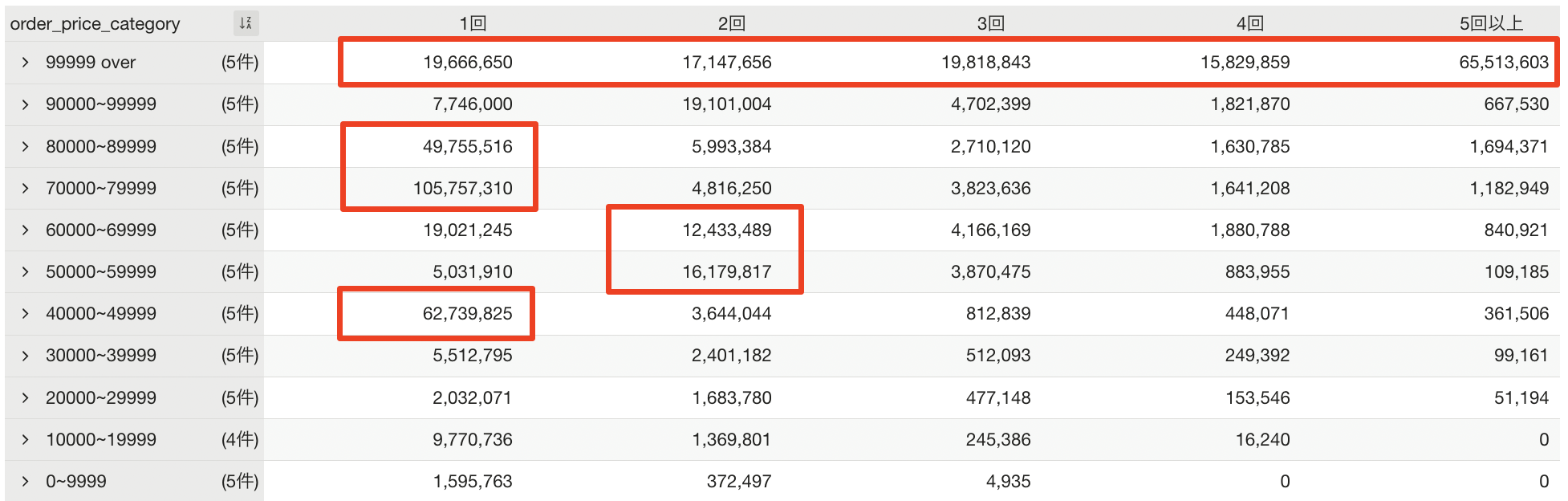

一方、以下は、各セグメントの売上合計で、赤枠は金額の大きなセグメントです。

顧客数や売上の大きなセグメントに対して、追加購入を促したり、エンゲージメントを高めるような施策をすることで、事業貢献度の大きなCRMが実施できることが把握できます。

ShopifyではPersonalizeHeroのようなアプリを使えば、アンケート機能や診断機能を通じて顧客の属性情報(好きなキャラクター、性別、年齢など)を収集し、購入回数・金額・商品だけでは分からない、個人属性にもとづいたセグメント分けが可能になります。

ステップ2:セグメント別の販売方法 〜「売り方」をエンターテイメントにする〜

顧客セグメントを把握したら、次はその熱量に合わせた販売方法を設計します。ここで重要なのは、販売とエンゲージメントを両立させる「売り方」を考えることです。商品をただカートに入れてもらうのではなく、購入までのプロセス自体をファンが楽しめる「イベント」にしてしまうのです。

販売方法の例:

- 抽選販売: 希少性の高い商品を、運試しの要素を加えて提供する。 当選発表までのドキドキ感がエンゲージメントを高めます。

- 会員限定の先行販売: ロイヤルファンを優遇し、「自分は特別だ」という満足感を提供することで、ブランドへのロイヤルティを高めます。

- 会員限定商品の販売: 特定のファン層に向けた、一般には手に入らない商品を企画・販売します。

Shopifyでは、抽選販売はAppify、会員限定の先行販売はRuffRuff予約販売、会員限定商品の販売はRuffRuff注文制限などで実施可能です。

また、ファン向けの販売では、購入後の体験まで設計に組み込むことが極めて重要です。購入したファンがSNSで自慢したくなるような仕掛け(例:限定パッケージ、同封メッセージカード)を用意することで、熱心なファンのUGC(ユーザー生成コンテンツ)が新たな顧客を呼び込む認知経路となります。

ステップ3:CRM 〜販売の「前後」で熱狂を生み出す〜

「ワクワクする売り方」を実装したら、その効果を最大化するためにCRM施策を組み合わせます。CRMというと難しく聞こえるかもしれませんが、要は「販売を盛り上げる施策」と「ファンであり続けてもらうための仕組み」のことです。

3-1. 販売を盛り上げる施策

特別な販売方法も、告知して終わりでは盛り上がりは限定的です。販売前からファンの期待感を高め、購入体験をより特別なものにするための「仕込み」が重要になります。

施策例:

- ファンの意見を商品企画に反映: SNSアンケートなどでファンの声を聞き、商品開発に活かす。「自分たちの声が形になった」という共創体験が、強いエンゲージメントを生みます。

- 販売までの過程を見せる: 商品の製作過程や、イベントの準備風景などをSNSで発信する。ストーリーを共有することで、ファンはブランドをより身近に感じます。

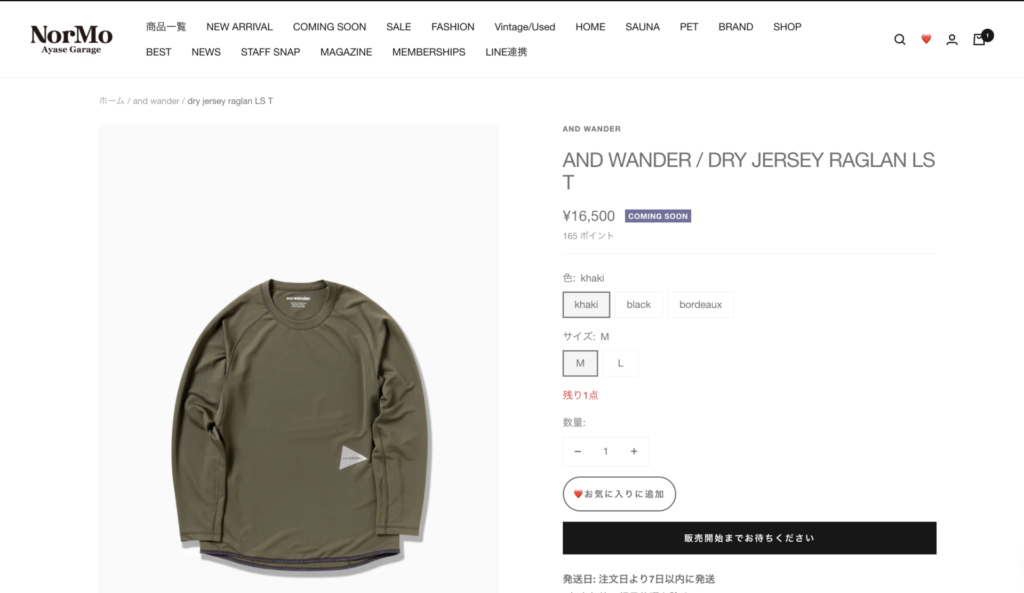

- coming soon: 販売前にcoming soonで商品発売の告知をして、販売まで期待感を煽ります。

- カウントダウン: 発売日やイベント開始日に向けて、SNSやメルマガでカウントダウンを行い、期待感を煽ります。

- 購入者向け企画: 購入者限定のフォトコンテストや、次の商品に関する投票企画などを実施し、購入後も楽しみが続くようにします。

coming soonをShopifyの商品詳細ページで実装する場合、在庫入荷通知アプリ(AMP Back in Stockなど)の表記を少しカスタマイズすることで実装可能です。

3-2. 会員プログラム

ファンであり続けてもらうための仕組みとして、会員プログラムは有効です。ただし、よくあるポイント還元だけのプログラムは、ファンビジネスにおいてはあまり効果的ではありません。ファンが求めているのは、金銭的なメリット以上に「特別な体験」だからです。

会員ランクが上がることで、以下のような特典を受けられるように設計し、ランクアップ自体がワクワクする体験になるように演出することがポイントです。

- 上位ランク会員限定イベントへの招待

- 一般販売前の先行購入権

- 限定コンテンツ(壁紙、動画、プライベートショットなど)の閲覧

- 限定グッズのプレゼント

Shopifyでは、VIPなどの会員プログラムアプリと、注文制限アプリ(RuffRuff注文制限など)やコンテンツ閲覧制限アプリ(Locksmithなど)を組み合わせることで、実装することができます。

ステップ4:広告 〜コミュニティの外へリーチする〜

熱心なファンが多く、エンゲージメントが高い状態を維持できていれば、広告を使わなくても商品は完売するかもしれません。しかし、事業をさらにスケールさせるには、既存のファンコミュニティの外にいる「ファンになるポテンシャルを秘めた顧客」へのリーチが不可欠です。SNSでのオーガニック投稿は、どうしてもエンゲージメントの高いファンに配信されがちで、リーチがファンの外に広がりづらいため、広告の活用が有効になります。

ただし、ファンビジネスのECで広告を運用する際には、特有の注意点があります。

- ROASの数値に注意: ファンビジネスでMeta広告を運用すると、非常に高いROASやCPAが出ることがあります。しかしこれは、本来広告がなくても買ってくれたはずの熱心なファンに広告が配信されているだけ、という可能性があります。

- 既存ファンを除外する: 既存顧客中心に配信されてしまっている場合、ShopifyではKlaviyoのようなアプリで既存顧客リストを広告媒体と連携し、配信対象から除外設定することが有効です。

- 「いきなり購入」を狙わない広告も有効: ファンビジネスの場合、いきなり商品の購入を促すだけでなく、まずはInstagramのフォローや、オンラインイベントへの参加を促し、「ビギナーファン」になってもらうための広告も有効です。ファンビジネスECの商品はファン向けに企画されていることが多いためです。

- KPIの再設定: 広告媒体の管理画面上の売上やROASだけでなく、EC全体の新規売上や、新規のメール・LINE登録数、新規フォロワー数など、新たなファンを獲得できているかを測る指標をKPIとしてモニタリングします。

【事例】b.box:ファンとの共創で築く、持続可能な成長モデル

オーストラリアで生まれたライフスタイルブランドb.boxでは、ファン顧客との関係性を丁寧に育てながらShopifyを活用して事業成長されてきました。

以前行ったインタビュー記事から、これまで解説してきたグロースモデルを地で行くようなアプローチで、事業拡大されていることが確認できます。

確認していただきたいのは、単にファンとの交流を深めるだけでなく、その熱量をいかにして事業の成長、つまり「売上」に結びつけているかという点です。特に注目すべきは以下の2つのポイントです。

1. 販売とエンゲージメントの両立:「仲間」づくりが熱狂を生む

b.boxの最大の強みは、顧客を単なる「買い手」としてではなく、「ブランドを一緒に育てる仲間」として巻き込んでいる点にあります。その中心的な役割を担っているのが、「インスタライブ」と「アンバサダー施策」です。

- インスタライブ: b.boxのインスタライブは、単なる商品説明の場ではありません。子育て中の母親が抱える悩みや孤独感に寄り添い、「子育てをもっと楽に、快適にしよう」という想いを共有するコミュニティとなっています。毎回約600人が集まるという熱量の高さは、この共感でつながった「仲間」意識から生まれています。ファンは、このコミュニティに参加すること自体に価値を感じており、その流れの中で自然に商品への興味・関心が高まり、購入へと繋がっています。

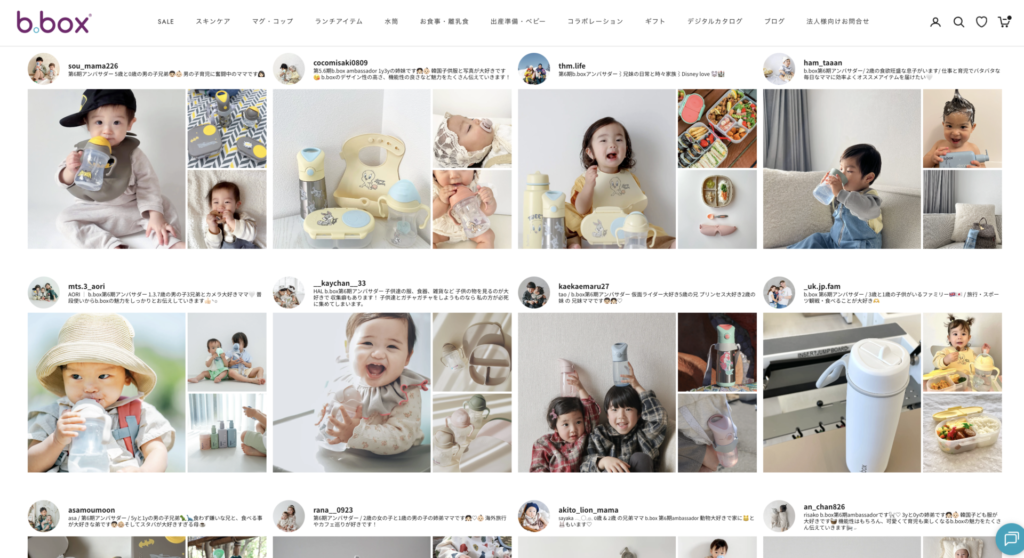

- アンバサダー施策: ファンの中から選ばれたアンバサダーは、ブランドを広める「仲間」として、新商品の企画に参加するなど、より深くブランド運営に関わります。彼女たちのリアルな声や投稿(UGC)は、他のファンにとって最も信頼できる情報源となり、強力な口コミ効果を生み出します。b.boxでは、Shopify上にStoreHeroのアンバサダーページ作成ワークフローを使って、アンバサダーにページを作ってもらい、ストアも一緒に盛り上げています。

このように、b.boxは「販売」と「エンゲージメント」を切り離すのではなく、「仲間と共にブランドを創る」という体験そのものを商品価値の一部とし、購入に繋げることで、両立を実現しています。

2. 卸先も「ファン」にするフレンドショップ構想

b.boxの「仲間づくり」は、顧客だけにとどまりません。驚くべきは、卸先の販売店さえも「仲間」として巻き込む「フレンドショップ構想」です。

通常、ブランドと卸先は「売り手」と「買い手」というビジネスの関係です。しかしb.boxは、楽天の直販サイトを閉鎖する代わりに、卸先の楽天店舗を「フレンドショップ」と位置づけ、作り込んだ商品ページや販売ノウハウ、データなどを惜しみなく提供し、徹底的に支援しています。

これにより、卸先は単なる販売チャネルではなく、b.boxブランドの価値を共に広めてくれる強力なパートナー、つまり「ファン」になります。ブランドの世界観が統一され、顧客に届けられる情報やサービスの質も高まるため、結果としてブランド全体の売上向上に繋がるという、理想的な関係を築いているのです。

b.boxの事例は、ファンとのコミュニケーションを起点に、販売、広告、さらには卸売戦略までを一貫して設計することで、持続的な成長が可能になることを見事に示しています。

まとめ

本記事では、インフルエンサーやIPブランドなど、熱心なファンを抱えるShopifyを使う事業者が継続的に成長するためのグロースモデルを解説しました。

要点サマリー

- ファンビジネスのECで売上が伸び悩む原因は、「エンゲージメント」と「販売」の分断にある。

- 成功の鍵は、「ワクワクする売り方の設計」と「CRM施策」を両輪で回し、購入体験そのものをエンターテイメントにすること。

- 「顧客分析」「販売設計」「CRM」「広告」の4ステップでグロースサイクルを回し、ファンとの熱狂を売上に繋げ、新たなファンを呼び込む。

次の具体的な一歩を踏み出すために

「理論はわかったが、自社の場合はどこから手をつければ良いかわからない」

「このモデルを実践するためのリソースが足りない」

もしそう感じられたなら、ぜひ一度、私たちStoreHeroにご相談ください。StoreHeroの「Shopify無料ストア診断」では、Shopify運営のエキスパートが、あなたのストアの現状をヒアリングとデータに基づいて丁寧に分析。今取り組むべき最も優先度の高い課題と具体的な施策をご提案します。

この診断を受けることで、ストアの現状の課題と、未来に向けた確かな成長の道筋が明確になります。漠然とした不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すために、まずはお気軽にお申し込みください。

Shopify×グロース支援のお問い合わせ

StoreHeroでは、Shopify×グロースの専門チームが打ち手を爆増し売上を伸ばすShopify×グロース支援サービスを提供しています。

StoreHeroとShopify×グロースに取り組むことにご興味のある方はお問い合わせください。